La bataille de Rothau donna probablement lieu à quelques discussions animées au sein de la famille Wideman-Wiedeman.

On l'a vu, Jean, le vieil aubergiste des Deux Clés, a fait partie des insurgés avec son fils Jean-Frédéric.

Il y a lieu de penser que Jean avait des opinions bonapartistes, puisqu'il fut maire de Rothau de 1803 à 1804, sous le consulat de Bonaparte. Etant donné qu'à l'époque les maires étaient nommés par les Préfet et non élus, leur couleur politique se devine aisément.

En 1804, Jean Wiedemann cède la mairie à Nicolas Wolff, dont les opinions bonapartites sont encore plus affirmées, puisque, lors de l'invasion de 1814, il recrute un corps franc parmi ses ouvriers et administrés, et paie les insurgés de sa poche.

Jean Wiedemann est de la bataille avec son fils Frédéric, et je ne crois pas que ce soit pour l'argent : il a 64 ans, et ses moyens d'existence sont en place depuis longtemps ; l'aubergiste n'a pas besoin de cinq francs pour vivre ; il a même eu de la chance de ne pas avoir laissé de plumes dans l'affaire, car les Deux Clés auraient bien pu être brûlées comme l'a été la maison de Nicolas Wolf.

En revanche, Jonathan Wiedemann, l'entrepreneur textile, ne cache pas son opposition à cette équipée.

Son frère Louis, le meunier, n'apprécie guère non plus les attitudes flamboyantes. Louis a du, les partisans battus, mettre sa fierté dans sa gamousse et négocier avec l'ennemi. Il a fallu discuter ferme pour que ceux-ci s'abstiennent de chader toute la ville et de fusiller les chtopfahs. Heureusement aussi que le pasteur Oberlin a des anciens élèves chez l'ennemi ! Alors, Louis n'apprécie guère de voir son frère Jean jouer les héros :

"Dis me ouar où ce qu' ça haye, tout ça ! Nam que vous hayez pas arrêter une armée avec des fourches et des piques !"

Dans le poele bien chauffé, où Marguerite Bindel file le chanvre, un adolescent ne perd aucune de ces paroles. C'est Théophile, le fils du meunier. Il a le sens de la justice et du devoir, il a aussi des idées précises sur la façon dont la société doit hayer, et l'ambition de les mettre en œuvre. Un jour, il sera maire de Rothau. Mais ce jour là, il comprend que la politique, ce n'est pas seulement avoir des idées, c'est aussi savoir les mettre en œuvre sans provoquer de catastrophes.

Louis Widemann, le meunier

L'intérieur de son moulin

Voici ce qui a été trouvé à l'intérieur du moulin de Louis Widemann à l'occasion de l'inventaire de succession dressé le 15 3 1822 à Rothau par Maître Alexandre Théodore Tisserand, notaire (Notariat de Schirmeck 2, cote 7 E 51.2 n°11). Observer que le nombre d'assiettes est égal au nombre de membres de la famille ; que le nombre de lits est inférieur. Il est rappelé que c'était là le niveau de consommation d'une famille de 11 enfants, considérée comme à l'aise financièrement. Noter quand même que la famille consommait du café, un produit de luxe à l'époque.

Au "poele" (salle chauffée ; l'équivalent de notre moderne salle de séjour) :

- - un lit composé de son bois en sapin, une paillasse, un plumon, deux traversins, un drap de lit, une taie, deux logettes, des rideaux en kelche bleu,

- - une table en bois de Plaine, cinq chaises, deux en paille et deux en bois, une horloge en cuivre, un petit miroir, un tour à filer du chanvre

Chambre derrière :

- - une armoire en bois de cerisier, fermant en deux volets, deux tiroirs et serrures

- - objets renfermés dans ladite armoire : cinq chemises d'homme ; deux ??? et une logette ; quatre draps de lin ; trois nappes ; trois essuie-mains

- - dix mouchoirs de poche, un habit bleu en drap, une veste, un pantalon, et une ??? en drap gris ; deux habits de ??? en toile de coton

- - un lit composé de son bois en sapin très vieux, un drap, une taie, deux logettes, un plumon, un traversin,

- - une table en chêne, une balance en fer avec deux plateaux, une petite commode d'enfant en mauvais état, huit kilogrammes cinq hectogrammes de poids de vieux livres de prières

- - deux tours à filer, un dévidoir, un petit fourneau en fonte, une paire de souliers

Chambre en haut au devant :

- - une vieille armoire à un volet contenant trois ???, une logette et un drap

Autre chambre au derrière :

- - un lit composé de son bois de sapin, une paillasse, un plumon, un traversin, un drap et une logette

- - un mauvais bois de lit, une vieille paillasse, mauvais plumon et traversin

- - une vieille armoire à deux volets et serrure

Autre chambre derrière :

- - un petit tonneau cerclé de fer, une bride, un dévidoir, trois kilogrammes de fil d'étoupe

A la cuisine :

- - un vieux desservant en sapin, chargé de douze assiettes et huit plats d'étain, plus deux assiettes aussi ???, trois plats de faïence, une lanterne, douze cuillers d'étain, moulin à café, et moulin à poivre, un entonnoir, un chandelier, une casserole en fer et une en cuivre,

- - trois baquets, un ???, les ustensiles de cuisine, deux casseroles en fonte

Cave :

- - une tonne à choucroute vide, une baratte, sept pots de terre et une cruche en grès,

- - un tas de pommes de terre

A l'écurie :

- - une vache

- - un vieux cheval aveugle et petit

- - le harnais du cheval, deux ??? cerclées de fer

Au grenier à foin :

- - environ trois quintaux métriques de foin et regain

Au dehors :

- - un petit chariot avec les ??? , une charrette

- - un croc, une pelle, une pioche

Or ou argent monnayé :La survivance a déclaré qu'il n'y en avait pas lors du décès de son mari

Les biens immobiliers de Louis Widemann

Anciens :

- - un pré, derrière le moulin, finage de Rothau

- - un pré, même finage, au lieudit A la Roche

- - un pré et champ, finage de Barembach, lieudit au Poirier, entre Frédéric Widemann, M Champy, les héritiers Vomécourt et Frédéric Nitschelm

- - un septième dans le moulin à farine qu'il habitait à Rothau, avec deux jardins attenants ; les six septièmes restants font partie de la communauté

(observation : le contrat de mariage donne à l'épouse survivante la totalité du moulin ; il semble donc qu'elle possédait déjà les six septièmes n'appartenant pas à Louis)

Acquis :

- - un pré, finage de Natzwiller, Ban de la Roche,

- - un pré, finage de Rothau, lieudit Derrière le Moulin,

- - une grange, une écurie avec un grenier à foin, situés à côté du moulin

Son ascendance :

- - pour son ascendance agnatique, voir l'arbre descendant de son ancêtre Jean-Georges Wiedemann ; par rapport à cet ancêtre fondateur, Louis porte le numéro d'Abo 1-4-1-5

- - sa mère Sara Claude est la fille de David Claude et de Marie Salomé Bernard, et la nièce de Jacques Claude, meunier au Trouchy, l'un des premiers instituteurs valables du Ban de la Roche ; les liens entre les Wiedemann et les Claude sont importants ; voir en ce sens tableau intitulé "Les Claude, une dynastie de meuniers et d'instituteurs au Ban de la Roche"

L'ascendance de son épouse Marguerite Bindel :

Génération 1 :1 Catherine Marguerite Bindel, née le 5 octobre 1764 à Dorlisheim ; décédée le 22 avril 1841 à Rothau ; mariée le 25 septembre 1787 à Dorlisheim avec Louis Widemann

Génération 22 Jean Bindel, né en 1736 à Barr ; décédé le 7 mars 1792 à Dorlisheim ; cordonnier ; époux de Marguerite Oberlin

3 Marguertie Oberlin ; née le 25 avril 1735 à Dorlisheim ; décédée le 15 germinal an 3 à Dorlisheim;

Génération 34 Jean Bindel, décédé avant 1760 à Barr ; cordonnier ; époux de 5 ( mariage le 28 2 1729 à Barr)

5 Marguerite Hurst, décédée avant 1760 à Barr6 André Oberlin ; baptisé le 16 février 1694 à Dorlisheim ; décédé le 2 juin 1745 à Dorlisheim ; marié le 25 juillet 1720 à Dorlisheim avec 7 ; vigneron, laboureur

7 Barbe Schroeder

Génération 48 Jean Bindel, cordonnier, habitant Dorlisheim

< b>10 André Hurst, tuilier, x Barr le 29 11 1695 avec 11 11 Catharina Memminger12 André Oberlin ; baptisé le 22 juillet 1671 à Dorlisheim ; décédé le 9 mai 1734 à Dorlisheim ; marié le 25 novembre 1692 à Dorlisheim, avec 13 ; vigneron

13 Catherine Salm ; décédée le 7 octobre 1733 à Dorlisheim 14 Martin Schroeder

Génération 520 Jacob Hurst, vigneron

22 Jean Memminger, weissgerber à Barr ; originaire de Nuremberg ; x 30 10 1654 à Ursula Wolff ; xxx12 9 1664 à Agnès Diehl

24 André Oberlin ; né le 25 février 1640 à Dorlisheim ; décédé le 16 avril 1692 à Dorlisheim ; marié le 16 mars 1663 à Dorlisheim avec 25 ; vigneron, laboureur

25 Barbe Maurer, décédée le 1 aout 1712 à Dorlisheim 26 Nicolas Salm, vigneron à Dorlisheim

Génération 644 Pierre Memminger, de Nuremberg 48 Jean Oberlin ; baptisé le 24 octobre 1601 à Dorlisheim ; décédé le 21 décembre 1652 à Dorlisheim ; marié à 49 ; vigneron, laboureur, échevin ; x 49 Anne

50 Christophe Maurer

Génération 796 Thiebault Oberlin, né vers 1575 à Dorlisheim ; marié le 21 janvier 1599 à Dorlisheim avec 97 x 97 Catherine Pantzer

Génération 8192 André Oberlin

194 Jean Pantzer

Sa descendance

Rappel : la génération 1 est celle de l'ancêtre fondateur Jean-Georges Wiedemann, venu de Stosswihr

Génération 41-4-1-5 Louis Widemann ; o 23 8 1758 Rothau ; + 12 2 1822 Rothau ; x 25 9 1787 Dorlisheim avec Marguerite Bindel ; meunier ; négocie la fin des combats de la "bataille de Rothau"

Génération 51-4-1-5-1 Jean-Louis ; o 8 6 1788 Rothau ; + 24 11 1813 Rothau

Marguerite ; o 17 2 1790 Rothau ; + 17 5 1813 Rothau ; x 29 4 1818 Rothau avec Jean-Louis Deppen

1-4-1-5-2 Daniel ; o 8 1 1792 Rothau ; militaire au service de la France en 1822

1-4-1-5-3 Benjamin ; 1793-1796

Frédérique o 27 4 1795 Rothau ; + 5 1 1826 Rothau ; x 10 8 1825 Jean Charles Malaisé, menuisier

1-4-1-5-4 Théophile ; o 18 12 1798 Rothau ; + 15 8 1864 Rothau ; x 7 5 1823 Rothau avec Marguerite Banzet, de Belmont ; soldat de la garde nationale ; boulanger, propriétaire, adjoint au Maire à partir de 1836 ; Maire à peu près de 1848 à 1852 (pas de nomination retrouvée, mais des citations)

Sophie ; o 21 5 1801 Rothau ; + 23 6 1641 Rothau ; x 2 6 1824 Rothau à Benjamin Weidknecht, tourneur

1-4-1-5-5 Charles ; o 19 6 1803 Rothau ; x 15 1 1826 Rothau avec Victoire Gentot ; boulanger

1-4-1-5-6 Benjamin, 16 ans en 1822

1-4-1-5-7 Frédéric ; o 24 3 1808 Rothau ; x 4 8 1833 Rothau avec Frédérique Banzet ; menuisier

Louise, o 19 6 1810 Rothau ; x 25 10 1836 Rothau (avec Joseph Wirth, blanchisseur de toiles, né le 3 2 1811, à Freienstein, canton de Zurich, Suisse)

Génération 6De Théophile x Banzet : Voir la généalogie descendante de Théophile au chapitre qui lui est consacré

De Charles x Genlot

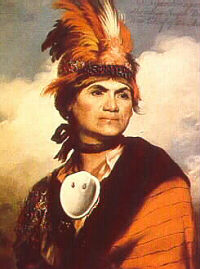

Joseph Brant 1742-1807

chef indien légendaire

a aujourd'hui des descendants du nom de "Widemann"

1-4-1-5-5-1 Charles, o 1830 1-4-1-5-5-2 Adolphe o 1831 1-4-1-5-5-3 Jules o 1833

Le moulin après Louis Widemann Marguerite Bindel, veuve de Louis Widemann, ne conserve pas le moulin. Par acte en date du 4 8 1825 ( cote 7 E 511n°7 au notariat de Schirmeck), elle le cède à " Frédéric Widemann, maître serrurier et mécanicien à Rothau" (probablement Jean-Frédéric Widemann, serrurier et propriétaire des Deux Clés), contre une maison située à Rothau (entre l'atelier de serrurerie d'un côté, le ruisseau de l'autre, la rue au devant, le jardin de la cure protestante par derrière) ; un pré sur le finage de Barembach ; et un complément en argent.

A partir de ce moment, il semble que le moulin ne soit plus exploité, du moins en tant que moulin et par la famille. Nous n'avons aucune raison de penser que Jean-Frédéric Widemann ait ajouté une activité de meunier à sa vie professionnelle déjà bien remplie de mécanicien et d'hôtelier.

Quel besoin avait-il donc d'acheter un moulin ?

Deux possibilités :

- - soit il a pris un locataire

- - soit il s'est servi du moulin comme source d'énergie pour son entreprise de mécanique, hypothèse qui n'a rien d'absurde ; je rappelle que nous sommes encore à la grande époque de l'énergie hydraulique ; nous avons déjà eu l'occasion de voir que, à l'époque et sous un certain angle, moulin, pile, usine ou scierie, c'est tout comme : c'est une grande roue (un "tournant") entraînée par une rivière et entraînant elle-même des moteurs ; c'est fort utile, donc, pour le chef d'une entreprise assez importante ; et, s'il faut changer un petit quelque chose au moulin pour le rendre plus conforme aux besoins de Jean-Frédéric, aucun problème : la maison Wiedemann est spécialisée dans les pièces et mécanismes pour moulins, scieries, etc …

Théophile Widemann, fils de Louis, continue ensuite d'être mentionné comme boulanger mais plus comme meunier : c'est donc là que, du moins pour la famille, ces deux professions prennent leur indépendance l'une par rapport à l'autre. La profession de boulanger (séparée de la profession de meunier) paraît avoir été peu lucrative, car Théophile ne cesse de rechercher d'autres activités. Selon les actes, il est qualifié de boulanger, cabaretier, propriétaire ou cultivateur ; il acquiert d'ailleurs plusieurs champs au cours de sa vie ; à la fin de sa vie, il obtient une autorisation pour créer un nouveau moulin, mais il est probable que c'est resté à l'état de projet.)

|

Jean Wiedemann et l'hôtel des Deux Clés

Demande faite par Jean Wiedemann au baron de Dietrich :

(Cette lettre est à l'origine de l'Hotel des Deux Clés, à Rothau, qui fonctionna pendant plusieurs générations ; l'hôtel était situé 1 rue du Château, là où il y a maintenant un petit HLM ; le choix de deux clés comme enseigne est probablement à rapprocher du fait que les Wiedemann sont d'abord une famille de forgerons, même s'il leur arrive de placer leur argent dans un moulin ou un hôtel)

A Monsieur le Baron de Dietrich, Comte du Comté du Ban de la Roche

Monseigneur,

Jean Wiedemann, bourgeois et maître serrurier à Rothau, prend la liberté de présenter sa très humble requête à votre grandeur, pour la supplier de vouloir lui permettre de vendre vin dans sa maison et de mettre une enseigne, aux offres qu'il fait d'en payer tous les droits requis à ce sujet.

Le suppliant ayant été affligé de maladie en la personne de sa femme, laquelle se trouve hors d'état de vaquer aux ouvrages pénibles de la campagne, voudrait tâcher de gagner sa vie de cette manière.

En accordant au suppliant sa demande, votre grandeur aura la satisfaction d'avoir de nouveau prouvé qu'elle ne tâche qu'à procurer à ses sujets leur bien-être. Et ferez bien.

Jean Wiedemann.

Nous accordons au suppliant sa demande et lui permettons de mettre pour enseigne deux clés, pour laquelle permission il paiera 24 livres à notre domaine.

Rothau, le 7 décembre 1779

Le baron de Dietrich

Les hôteliers des Deux Clés

(Noter l'orthographe Wiedemann, caractéristique de cette branche

voir article de Christian Cuny dans l'Essor n°174, avec photos de l'hôtel et de ses propriétaires)

1-4-1-3 Jean Wiedemann, o 28 7 1750 Rothau ; + 10 2 1837 ; x Marguerite Ganière; maréchal ferrant ; aubergiste propriétaire des Deux Clés ; maire de Rothau de 1803 à 1804 ; opinions bonapartistes probables (à l'époque, les maires étaient nommés par le gouvernement et avaient donc la même couleur politique que lui) ; il a un seul fils nommé Jean-Frédéric (1777-1757) ; père et fils participent à la bataille de Rothau en 1814 ;

1-4-1-3-1- Jean-Frédédic Wiedemann (11 1 1777 - 15 8 1857) maître serrurier et propriétaire des Deux Clés ; maire de Rothau de 1883 à 1890 ; épouse le 12 8 1807 Paisible Marchal, d'où Adolphe, Hélène, Frédéric-Adrien, Eugène, Eugénie, Sophie, Marguerite et Edouard ; Jean-Frédéric, avec trois de ses quatre fils fils Adolphe (1-4-1-3-1-1-), Eugène (1-4-1-3-1-3) et Edouard (1-4-1-3-1-4), transformera la petite forge familiale en une entreprise de construction mécanique fabricant métiers à filer, à tisser, pièces pour moulins, pour scieries … ces ateliers se situaient le long de l'actuelle rue de la Fonderie, côté presbytère protestant ; mais restons aux Deux Clés : Frédéric-Adrien laisse ses frères s'occuper de mécanique et prend la suite de son père aux Deux Clés

1-4-1-3-1-2 Frédéric-Adrien Wiedemann o 16 11 1814 + 4 10 1890; maire de Rothau de 1883 à sa mort ; x 1 10 1850 avec Caroline Brunnert (originaire de Strasbourg) d'où Cécile (alliance et descendance remarquables : elle épouse Paul Marchal, fils de Gédéon Marchal et de Frédérique Widemann, et donne naissance à Pierre Marchal, qui dirigera les "Etablissements Steinheil, Dieterlen, G. Marchal fils", un des noms que portera la grande usine de Rothau dite aussi "Tissage de la Forge" parce qu'elle fut construite sur l'emplacement de l'ancienne forge) et des autres filles ; pas de descendance masculine ; l'hôtel passe donc à Albert Wiedemann, fils ainé de son frère Adolphe ; observation : après l'annexion de 1871, l'hôtel s'appelle Zu den zwei Schlüsseln.

1-4-1-3-1-1-1-Albert Wiedemann 18 9 1840-22 11 1898 ; x Marie Hélène Dussac (de Paris) ; d'où Frédéric-Albert ( 1-4-1-3-1-1-1-1 ; o 26 1 1880), Lucien Edouard ( 1-4-1-3-1-1-1-2 ; o22 5 1882), Marie-Louise (o 14 8 1884) ; quitte l'entreprise de mécanique pour se consacrer entièrement à l'hôtel ; son frère Adolphe Wiedemann reste seul responsable des activités mécaniques et devient maire de Rothau le 29 8 1894

Marie Hélène Dussac prend la tête de l'hôtel de 1898, mort de son mari, à 1909, époque où les problèmes de successions sont réglés, et où l'hôtel est attribué à :

1-4-1-3-1-1-1-2 Lucien Wiedemann

1912 : l'hôtel est vendu à Charles Gluntz, né à Strasbourg, et Lucie Galster née à Riquewihr ; sans enfants ; l'établissement cesse d'être un hôtel en 1951.

Le bâtiment est vendu à la mairie de Rothau qui en fait des salles de réunions.

1978 : délibération du Conseil municipal : le bâtiment va être rasé et les terrains vendus à l'OPHLM.

1981 : construction sur son emplacement d'un ensemble de 18 logements HLM

|

|