|

ORIGINES DE BADONVILLER jusqu'à 1900.

Le nom actuel de Badonviller semble remonter à la fin de l'époque gallo-romaine, Baldovillare (du franc BALDO et VILLARE, hameau). Des petits groupes de Francs entraient au service de l'Empire Romain pour défendre les frontières et recevaient en guise de solde des terres à cultiver.

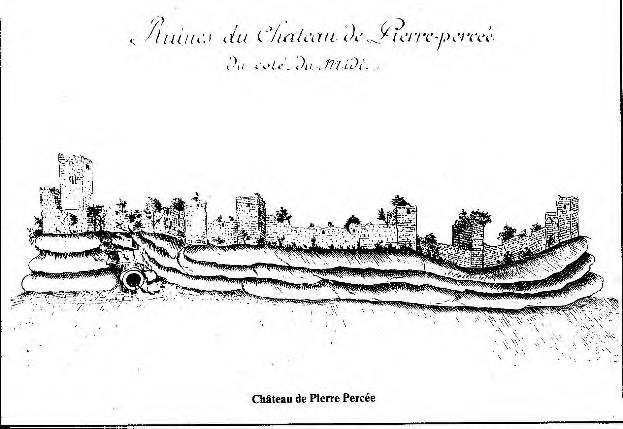

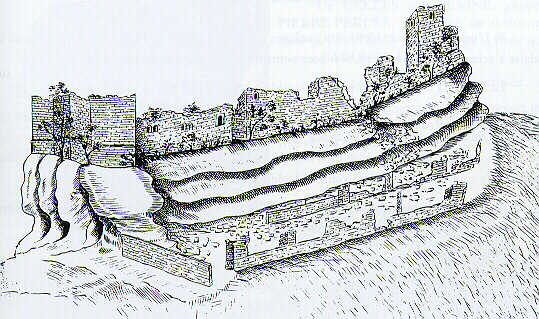

Baldovillare deviendra Baudonviller, sur des documents comme les Cartes de Cassini, puis Badonviller. Louis Schaudel notait déjà voici un siècle que l'idée, non étayée, de vouloir lier le nom d Badonviller à celui de l'évêque de Toul Leudinus Bodon était fausse. DOM CALMETn'est pas d'accord avec cette genèse du nom, mais il semble qu'il n'ait pas eu connaissance de l'acte ci-dessous citant Rainero de Baldovillare. La première mention officielle trouvée à ce jour est dans l'Histoire de l'abbaye de Moyenmoutiers, de l'abbé Jerôme. Sous l'abbatiat de Bertrice (1077-1115), Roland de Badonviller fit donation à l'abbaye de sa part de franc-alleu (libre de taxes) composée de près, champs, forêts et manses, qu'il possédait près de Pexonne. Sur un acte du 22 juin 1124 apparaît un Rainero de Baldovillare, noble d'importance puisqu'il figure auprès de Hermann II, comte de Salm, du comte Conrad de Langenstein (pierre longue, nom ancien de Pierre-Percée), de Bencelin de Turquestien.  Un document de 1243 indique que Rudolph et Rembold, frères seigneurs de Fraquelfaing (canton de Lorquin) avaient donnés à l'abbaye de Saint-Sauveur quatre quartes de seigle et 18 sols tournois sur leur alleu de Badonviller. Que cet alleu a été acquis par le comte de Salm, qui déclare que cette redevance annuelle sera prélevée sur les gerbages des seigles et sur les cens levés par le villicus, c'est à dire le maire ou receveur du comte à Badonviller. Une charte de mai 1257 semble la pièce la plus importante sur la situation de Badonviller au XIII siècle. Henri IV et dame Lorette, sa femme, font communauté avec le Maître et les frères de la Chevalerie du Temple de tout ce qu'ils possèdent à Badonviller et son ban, en tout profits et us, à savoir hommes, femmes, terres, prés, bois, eaux,dîmes, gerbages; moulins, pacages, rentes et toutes seigneuries, à l'exception des hommes d'Allencombes... Détails de la charte Cette lecture indique donc qu'une communauté entre les comtes de Salm ( 3/4 ) et les Templiers ( 1/4 ) et, fait remarquable pour l'époque, que les habitants avaient obtenu des franchises, une organisation judiciaire et administrative comprenant des échevins. Le Comté de Salm, situé à l'origine entre Luxembourg et Eiffel va s'étendre par alliances, mariages, vers le sud. Hermann II, fils de Hermann I élu roi d'Allemagne en 1080, épousa Agnès, fille de Thierry I, comte de Montbéliard et de Bar, veuve du comte de Langenstein. Son fils, Henri I joua un grand rôle durant le XIIè siècle. A sa mort, la partie ardennaise revint à la famille de Vianden, son fils Henri II hérita d'un comté de grande importance, rehaussé par son mariage avec Judith de Lorraine. Ceci indique aussi que Langenstein était auparavant un comté... Henri II, durant son long règne, (mort à près de 100 ans) consolida son domaine et fit construire le château de Salm, en haut de la vallée de la Bruche, commune de la Broque. Sa succession fut plus compliquée, décès de l'héritier, Henri III, son frère Ferry I chassant le père agé de 90 ans. Le moine Richter nous apprend que "Finalement Dieu suscita à Ferry un fort adversaire dans la personne de Henri, son neveu, fils de son frère Henri, qui réclamait la moitié du comté de Blâmont. Il chercha d'abord à le leurrer par de belles promesses; mais enfin réduit par la force des armes, il dut lui abandonner sa part, à savoir Morhanges et Viviers, les châteaux de Pierre-Percée et de Salm. Ferry retint pour lui Blâmont et le haut château de Deneuvre". C'est donc ce Henri IV qui signa avec les Templiers la charte de 1257. Les Templiers sont très certainement venus à Badonviller comme ils le faisaient partout, après avoir reçu en donation une part des terres laissées par l'un des seigneurs, cités plus haut, autre que les comtes de Salm. Un fait est certain, saint Bernard, abbé de Clairvaux, propagateur de l'Ordre des Templiers, est venu à l'abbaye de Haute-Seille, fondation des comtes de Salm. Louis Schaudel relève que dans notre (petite) région il connaissait le Temple à St Georges de Lunéville, et d'une manière moins certaine les fermes de Domjevin, Mignéville,Xousse, Foulcrey, Autrepierre, Hattigny. Où étaient-ils implantés à Badonviller? Vraisemblablement aux alentours du Château de Pierre-Percée, pourquoi pas au château lui-même puisque les comtes demeuraient dans la vallée de la Bruche. Maintenant noyé sous quelques dizaines de mètres d'eau, existait un lieu-dit, Jérusalem, isolé dans la forêt. Ce fond de vallée, il faut l'imaginer défriché et cultivé, comme tous les hameaux entourant Badonviller. Un ancien chemin conduisait directement au château de Pierre-Percée, situé juste au dessus.  Cette période, semble-t-il prospère, de Badonviller se poursuivit au-delà de la fin des Templiers, due au "roi françois" Philippe le Bel. Dans notre région, comme dans tout l'empire germanique, les hommes du Temple ne semblent pas avoir été trop mal traités. Mais leurs biens furent dévolus à l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Durant trois siècles, la vie de Badonviller fut liée à celle de Senones et soumise aux démélés politico-religieux-mercantiles des comtes de Salm et des abbés de Senones, Noblesse contre Clergé, Tiers-Etat "trinquant"... Pierre Juillot, a très bien detaillé ceci sur son site, et ce n'est pas utile de tout recopier. L'histoire de Babonviller, ville certainement fortifiée depuis le XIIIème siècle, nous est livrée par quelques dates:

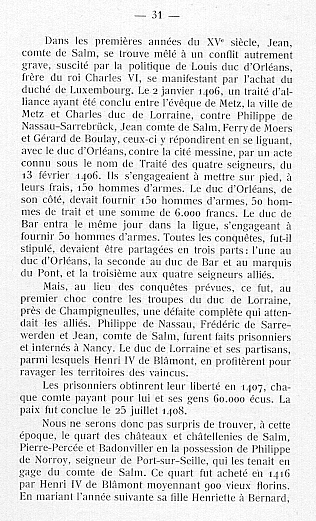

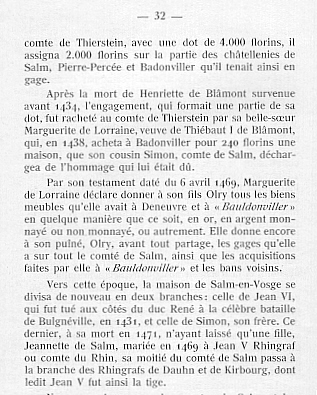

Episode très important, celui d'une lutte engageant toutes les forces en présence en Lorraine, que je laisse entèrement au livre de Louis Schaudel:   |